こんにちは。

高校生コース講師の小谷野です。

高校生コース開設初年度。

ありがたいことに、計4名の高3生を受け持ちました。

そして見事に、全員合格となりました!

素晴らしい!

指定校推薦で3名、私立大学の一般入試で1名という結果でした。

紆余曲折あった生徒もおりましたが、結果的にはみんな第一志望校に合格できたので何よりです。

これで一つ心配事の荷が下りたので、今回は、心置きなく勉強系の内容を上げます。

皆さん待望の現代文企画の続きです。

(自分が書きたいだけです。すいません。)

今回は頻出トピック第2弾。

近代は豊かさを手に入れたことで、個人化が進んだという話です。

繰り返しますが、近代は「切り離し」が進んだ時代です。

なので、現代文では「つながり」を取り戻そうと主張されます。

そのことを頭に置いておいてください。

以前のブログを読んでからの方がより理解しやすいと思いますので参考までに↓

「現代文頻出トピック①~デカルト二元論」

まず豊かさとは何か?

それをイメージするために、皆さんの頭をタイムスリップさせてください。

どれくらいかというと、、、

2000年くらいです。

机の中のタイムマシンに乗った気持ちで。

両側を山脈に囲まれ、中心には天竜川が走る。

ここは伊那谷。(2000年前)

うっそうとしたヒノキの森が広がる中に、開けた一角が見えます。

50人ほどが暮らすとある集落。

麻の衣服をまとった人々が、思い思いに時間を過ごしています。

子供たちは石を積み上げて遊び、大人たちはお酒を酌み交わし談笑している。

竪穴住居がいくつか点在するその傍らには、田んぼや畑が広がります。

秋には実りを迎えるのですが、今はまだ寒さが残る春先。

作物が植えられるのを待つ畑はひっそりとしています。

そこに、クワを片手に畑を耕す男一人。

これから一体何を植えるのでしょうか。

当時はすべて人間の手で仕事をするしかありません。

大変そうです。

という適当な描写はおいておいて、大事なことは「クワ」のところです。

イメージなので正確さは欠くかもしれないですがご了承を。

当時(古代)は一人1本クワがあるわけではありませんでした。

集落で数本のクワをシェアしていたと思います。

つまり、1本のクワを5人で共有するような形です。

他人と共有なので、みんな大切に物を使います。

自分一人のモノではないですからね。

壊れたら大変です。

この時点では、モノの共有という形で人と人は「つながって」いたのです。

それが中世になると、技術が発達し一人に1本のクワが行き届きます。

豊かになってきたということです。

この時点で他人のことは気にしなくてよくなります。

自分専用のクワなので、どのように使おうが自分の勝手です。

色を塗ろうが、持ち手を加工しようが、それを売ってお金にしようが自由です。

自分がモノを所有するという感覚が育ちます。

他人に気を遣わずに済むようになっていきます。

こうして人は、集団から「切り離され」ていきます。

これがいわゆる、個人化の傾向です。

それがさらに進んだのが近代です。

今度は、一人が何本もクワを持ちます。

そうなると、クワ1本1本への愛着は薄れていきます。

昔なら、少し傷がついても大事に補修して使い続けたのに、今となっては少しの傷ですぐに買い替えてしまうかもしれません。

モノがたくさんあふれることで、モノを大切にするという精神が薄れていきます。

こうして豊かさ=モノの豊富さを手に入れた人間は、集団から「切り離され」、モノの制約からも「切り離され」ていきます。

こうして個人化が進んでいきます。

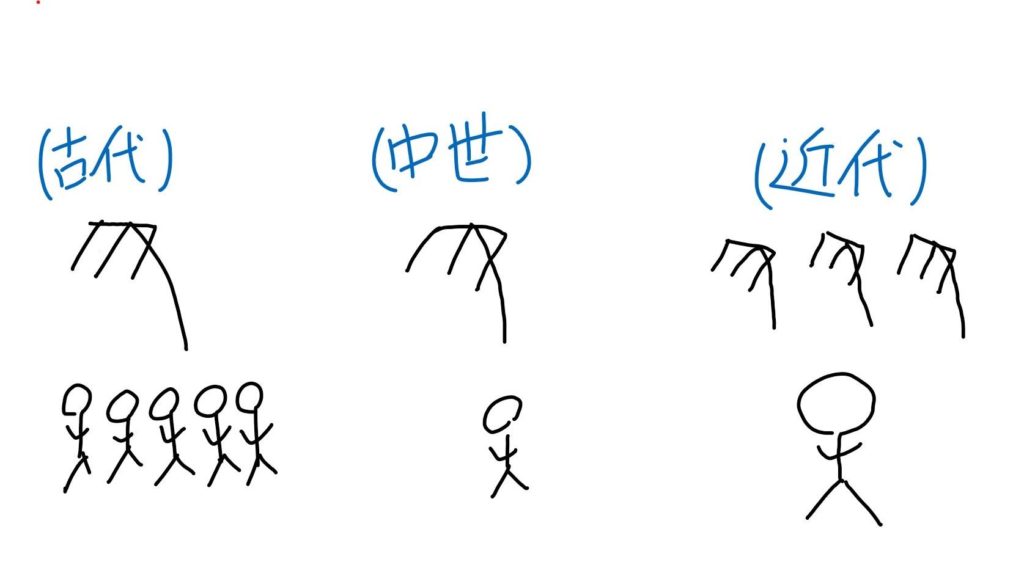

渾身の力作で描くとこんな感じです。

人の上の謎の物体は一応クワです。

クワにしたのはなんとなくなので、イメージしづらければ鉛筆や食器などでよいです。

(※古代・中世・近代という区分け方はイメージなので、そんなこだわらないでください。)

5人に1本→1人に1本→1人に3本というように、人とモノとの関係が変わっていきます。

これは技術の発達が大きな要因です。

豊かになることはもちろんいいことです。

物が豊富になれば生活も快適になります。

このことは、人とモノの関係、人と集団の関係、そして人と人の関係を変えてきました。

要するに、人は集団から「切り離され」、個人と個人の関係は希薄化していきました。

これが豊かさが引き起こした「切り離し」です。

豊かさは自由と一緒に切り離しをもたらしたのです。

関係の変化とは、人間関係が希薄化しただけなのかというとそうではありません。

一人一人との関係は薄くなった分、関わる人数は大幅に増えました。

先ほどの弥生時代のイメージを思い浮かべてもらえるとわかると思いますが、当時の人が一生のうちで関わるであろう人の数が100であったなら、現代のわれわれは10000、いや100000、いやもっと多くの人と関わって生きているかもしれません。

出会う人という意味ではもちろんですが、関係している人という意味でも、今の我々は、遠くの国の知らない誰かに支えられた生活を送っているのです。

そういう意味ではつながりの広さは拡大したのです。

これが大量生産・大量消費の社会ですね。

しかし、その裏では、大量生産のために労働者や自然の大量搾取、大量消費の末にゴミの大量廃棄という我々が見えないところでのひずみを生んでいます。

大量搾取→大量生産→大量消費→大量廃棄の流れです(この話は、見田宗介『現代社会の理論』に詳しいです)

こうしたイメージを持っておくと、現代の個人化を論じた文章が少し読みやすくなります。

切り離しが起こってきた経緯は省略されていることがあるからです。

こうした歴史的な変遷を頭の片隅において問題に挑戦してみてください。

自分が生きる現代社会がどのような経緯で形成されてきたのか、今は当たり前になってしまったことを疑う姿勢が必要になります。

「当たり前を疑う」。これが現代文において最も問われるセンスです。

「切り離し」を自覚し「つながり」を模索すること。

これは何も現代文読解に限らず、人生を生きる上でも大切な視点です。

モノが豊かになることは、人を貧しさから解放する代わりに、濃厚な関係構築を難しくしてきました。

その延長線上にある現代。

Amazonで即日モノが届き、地球の裏側にいる友達のFacebookを覗くことができ、Googleで調べればあらゆる情報が手に入る。それをすべて可能にするAppleのパソコンやスマートフォン。

そんな時代に人間はどんな関係を結んでいけばいいのか。

そんな問題が問われています。

参考文献

・『豊かさの果てに』,大前誠司,学びネットワークのコラム

↑今回も予備校時代の恩師の文章を参考にしています。

もっと詳しい内容を学習したい方は上記リンクよりコラムをお読みください。